11月10日,初冬的彭陽,寒意漸濃。

“大姐,天冷,先暖手。”剛上班,一位滿面愁容的中年婦女走進彭陽縣綜治中心,工作人員虎菲菲趕緊端上一杯熱水。這是她每天雷打不動的習慣:“很多群眾是憋著氣來的,一杯熱茶能讓人先把火氣壓下去。”

一杯熱水讓原本緊繃的氣氛瞬間緩和。這樣的場景,每天都在綜治中心這個被稱為“群眾說事地”的地方上演。

樓道里的“破冰”行動

7月18日,76歲的李文秀老人站在污水中急得直掉眼淚。衛生間下水道堵塞,污水倒灌漫延至客廳,刺鼻的氣味讓人無法呼吸。

“孩子都在外地,我們老兩口哪懂這些啊!”李文秀老人很無助。白陽鎮政府街社區治保委主任黃貴存接到電話后,帶著工具就趕了過來。

“管道是共用的,出了問題誰都少不了。” 挨家挨戶敲門解釋,多數住戶表示理解,但個別住戶堅決不同意:“堵的一樓,關我什么事?”

工作人員沒有放棄,第三次上門時,他們帶著管道結構圖:“您看,整棟樓是同一個主管道,現在只是堵在一樓,但根源可能在任何樓層。”情理結合的解釋,終于打動了個別住戶。

7月20日,維修完成的那一刻,李文秀老人拉著黃貴存的手久久不放:“你們把老百姓的小事當成大事辦,沒麻達(沒問題)!”

田間地頭的法理情

在草廟鄉,一場更復雜的糾紛正在醞釀。楊女士發現,高標準農田建設后,她家的地“少了”4畝。“我種了二十年的地,一畝一分都記得清清楚楚!”她在田埂上急得直跺腳。

而在同村,外出打工十余年的趙大叔也遇到了難題。他的侄子認為叔叔的戶口已遷出,無權再要回土地。“我替他種了這么多年地,現在說收回就收回?”侄子委屈地說。

草廟鄉綜治中心組建了特別調解組,把“辦公室”搬到了田間。

農業服務中心小張帶著測量儀器,一寸寸重新勘測;司法所所長馬瑞翻出泛黃的土地臺賬,一頁頁核對;村干部則找來村里的老人,回憶最初的分地情況。

“小趙,你叔叔的土地承包權受法律保護,這個改變不了。”馬瑞耐心解釋,“但考慮到這些年的投入,是不是可以商量個補償方案?”

最終,楊女士的地在重新測量后“失而復得”,趙大叔也和侄子達成了補償協議。

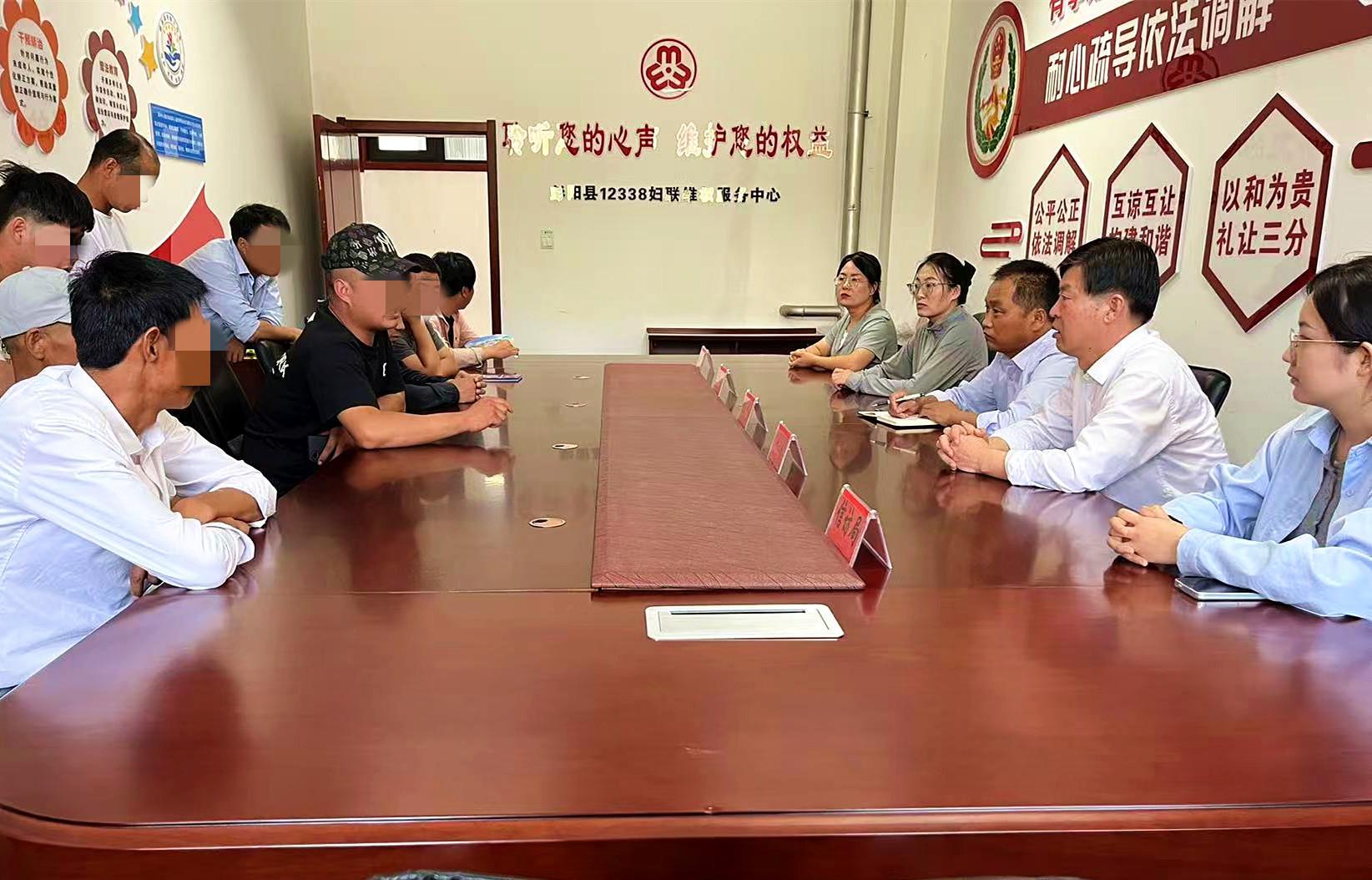

彭陽縣綜治中心多部門聯動解決勞資糾紛。

多部門聯動的“彭陽速度”

9月的一個早晨,12名滿身塵土的農民工涌進彭陽縣綜治中心。帶頭的張師傅聲音沙啞:“兩個月的工錢,跑了七八個部門都沒結果。”

13萬元,對這些農民工來說,是孩子上學的費用,是老人看病的保障,更是一個家庭一年的指望。

綜治中心立即啟動“一站式”調解。人社局的工作人員講解法律政策,法官現場釋法明理,信訪干部穩定大家情緒。

“如果我們達成的調解協議得不到履行,法院可以直接強制執行。”法官的話給農民工吃了定心丸。

調解過程中,企業負責人倒起了苦水:“工程款沒到位,我們確實有難處。”了解這一情況后,綜治中心主動幫助聯系發包單位,促成工程款支付。

10月24日,當最后一筆工資到賬時,張師傅專門打來感謝電話:“沒想到真能解決,而且解決得這么徹底!”

數字背后的治理革新

這些成功案例的背后,是彭陽縣基層治理體系的深刻變革。

在村級,治保委員會成為“神經末梢”;在鄉鎮,綜治中心統籌派出所、司法所、退役軍人服務站、禁毒辦、法庭等力量“握五指成一拳”;在縣級,“一站式”平臺讓群眾“只進一扇門,解憂萬事寧”。

孟塬鄉綜治中心主任王國偉深有感觸:“過去各部門各自為戰,現在我們是‘一家人辦一家事’。”

今年截至目前,彭陽縣共摸排矛盾糾紛5384件,化解5283件,化解率98.13%。更可貴的是,連續三年命案零發生。

新時代“楓橋經驗”在彭陽落地生根

夜幕降臨,彭陽縣綜治中心的燈光依然亮著。在這里,每個窗口都有一個溫暖的故事,每間調解室都見證過破涕為笑的瞬間。

“我們不僅要‘建好’,更要‘用好’,讓‘到綜治中心能解決問題’成為基層法治工作中的群眾口碑。”彭陽縣委政法委副書記晁海軍說。

如今,走進彭陽縣任何一個鄉鎮綜治中心,都能看到同樣的場景:一杯熱茶,一張笑臉,還有那句溫暖的“有事慢慢說”。這些細節,正是98%化解率背后的溫情密碼。

從居民樓道到田間地頭,從鄰里糾紛到勞資矛盾,彭陽縣用實踐證明:真正的治理智慧,不在于多么高深的理論,而在于把老百姓的小事當成大事來辦的初心。

采訪結束時,記者在綜治中心的留言本上看到這樣一段話:“來這里之前,我心里堵著一塊石頭;離開時,石頭沒了,心里照進了暖陽。”這或許就是彭陽“說事地”最好的注腳。(寧夏法治報記者 馬琳 文/圖)